|

日常生活のリスク

|

日本国民にとってのリスクを考えるために、EUに加盟していないスイス連邦共和国を例に原子力に関する情報を提供したい。日本と同様に資源に恵まれないスイスは、20世紀の2回の大戦にも巻き込まれることなく200年間平和を維持し繁栄を続けている。また、2010年のスイス国民1人あたりのCO2排出量は 5.6ton で、再生可能エネルギーで注目されているデンマークの 8.5ton に比べて圧倒的に少ない。

その理由は、スイスアルプスの水源を利用した水力発電が約50%、CO2を排出しない原子力発電が約45%を占めているからである。70年代の石油危機後、ベツナウとゲスゲンの原子力発電所では地域の工場、公共施設、住宅、農場などへ蒸気と熱を供給する事業も開始し、地域経済にも貢献している。脱原発を宣言した両国の国民性も含め私達を取り巻くリスクを総合的に眺めてみたい。

|

教員:

杉山 憲一郎(北海道大学名誉教授) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 工学/情報, 工学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

―海藻を食べて健康になりましょう―

|

海藻は、植物の藻類の一員で、主に海水中で生育し、多細胞大型化する紅藻、褐藻、アオサ藻類という生まれも育ちも異なる3群の総称です。これらを「硫黄栄養生物」として食物論からまとめ、その栄養は硫黄を含む水溶性食物繊維であると初めて世に問うてみる。

硫黄は全生物にとって含硫たんぱく質生成の為の必須元素だが、海藻類には体構成の細胞壁の成分でもある。

食物繊維の主な仕事は大腸の掃除屋であり、よいウンチを排泄して、私たちの健康を守ることだが、海藻の食物繊維で一番期待されることは、抗腫瘍作用、腸内細菌との適切な関係の維持、抗凝血作用のヘパリノイド活性を日常の食生活に取り入れることなど、海藻食に対する新しい研究が必要になると思う。

|

教員:

舘脇 正和(北海道大学名誉教授) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

偶然の重なりがもたらす生物の球化現象

|

球状の集合を形成することで知られる阿寒湖のマリモ。研究の進捗によって、長く生物学の謎とされてきたマリモの球化現象の全体像がようやく見えるえてきました。生物の形づくりにおいて、球化現象はどのように位置づけられるのか。球化する大型生物はマリモだけなのか。集合のつくりはどうなっているのか。どんな発達過程をたどって球化するのか。球化するのに生きて行くためのメリットがあるのか。野球ボールの大きさに育つまで150年もかかると言うのは本当か。最大でどれくらいまで大きくなるのか。阿寒湖に球状集合は何個くらいあるのか。なぜマリモは阿寒湖でのみ丸く大きく育つのか。マリモの球化をめぐる様々な疑問についてお答えします。

|

教員:

若菜 勇(釧路市教育委員会) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

環境問題に加担する地球内部

|

私たちが普段何気なく吸っている空気はどのようにして形成されたのでしょうか。特に多くの方が注目されているのは二酸化炭素の進化と行く末ではないでしょうか。二酸化炭素というと化石燃料の燃焼とともに年々濃度を増す地球温暖化の元凶というイメージが強いかもしれません。ただ、ここで宇宙へ目を向けて下さい。地球の兄弟星とも言えるお隣の惑星を厚く覆うのは二酸化炭素です。おそらく地球もかつては二酸化炭素の大気に覆われていたことでしょう。しかも、二酸化炭素は地球内部にも広く分布しており、火山活動とともに染み出してきているようです。私たちが環境を考える時、目に映る対象にとらわれがちですが、私たちの環境は地球内部や宇宙とも関連しており、さらに長い地球の歴史の間に人為的な擾乱を遥かに凌駕する環境変動を経験してきたことも分かっています。私たちが真に持続可能な社会の構築を目指すには、こういった視野・視点・視程をもって臨むことも有用ではないでしょうか。

|

教員:

山本 順司 (北海道大学総合博物館) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

これまでの百年 これからの百年

|

明治45年に恵迪寮寮歌「都ぞ弥生」が誕生して今年で百年になる。しかし、「都ぞ弥生」は一日にして成ったのではない。明治5年に札幌農学校の前身「開拓使仮学校」が芝増上寺内に設置されて以来40年にわたる若者たちの苦闘と希望が、作歌の横山芳介と作曲の赤木顕次によって結晶されたものである。恵迪寮の名は「都ぞ弥生」のメロディーにのって満天下に広まり、多くの青年たちを北の大地に招いてきた。そして、今もなお、かつて寮生だった者たちの胸に万感を呼び起こす。戦中・戦後の激動する時代においても、高度経済成長を経てバブル経済へと至る飽食の時代にあっても、恵迪寮生たちは「都ぞ弥生」を歌い続けてきた。「都ぞ弥生」は、厳しい北の自然の中で、自らを高め、自らを律し、自らを成長させようと願う若者たちの歌であった。札幌農学校の寄宿舎として開舎され、明治39年に命名された恵迪寮の歴史をたどりながら、あらためて「都ぞ弥生」これまでの百年とこれからの百年に思いをはせる。

|

教員:

佐川 光晴(小説家) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 文学部, 歴史/民俗, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

マグマからの贈り物

|

私たちの生活は様々な金属に支えられています。しかしながら、多くの日本人には金属が生産されている現場に接する機会がほとんどなく、金属の供給源である鉱山がどういうものであるのか実感が湧かない方が多いと思います。火山を創るマグマは金属元素を地球の内部から運搬し、地表付近で農集する働きをしています。札幌市を代表する火山である無意根山や手稲山には豊羽鉱山や手稲鉱山という金属鉱床が伴われ、鉛や亜鉛・銅・インジウムや金・銀を産出しました。このセミナーでは、今話題のレアアースも含め、このような鉱床がどのような地質環境で形成されたのかについてお話し、鉱物資源を身近に感じて頂けたらと思います。

|

教員:

渡辺 寧 (独立行政法人 産業技術総合研究所) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

次に北海道で噴火する火山はどこか?

|

火山研究の目標のひとつは、火山活動および噴火の予測を可能にすることにある。地震や地殻変動の観測技術の進歩によって、現在では噴火前の前兆現象は、ほぼ完璧に捉えられるようになっており、その意味で短期的な噴火予測は可能になってきたと考えられる。しかしながら、数10~数100年先、あるいはより長期の火山活動・噴火活動の予測に関しては、まだまだ問題が多い。この長期予測は噴火災害の軽減に必要なだけではなく、例えば放射性廃棄物の処分場の候補地選定にも不可欠であり、この場合は数万から数10万年の予測が要求される。今セミナーでは、火山活動の数10~数100年間の中長期予測の手法と問題点について紹介する。

|

教員:

中川 光弘 (北海道大学大学院理学研究院) |

開講年:2012

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 大学院でさがす, 理学/自然科学, 理学研究院, 理学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

自然界では生物と土壌の関わりについて、生物が土壌を豊かにし、土壌は生物の生息環境として相互に作用するといわれる。それをより実感できるのは火山の噴火跡地であろう。有珠山は近年1977-78年と2000年に大きな噴火があった。前者では、火口原を囲む外輪山内壁はかつて樹高30 mに達する森林であったが、噴火で壊滅した後、現在樹高25 mに達するドロノキからなる森林が見られるほどになった。土壌の生成は、地質学者でもあったC.ダーウインが研究したようにミミズの活動があったことによる。植生と土壌の生成発達は同時に進行しているといえる。1977-78年噴火後のその様子について紹介する。

|

教員:

春木 雅寛(北海道大学総合博物館) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 理学/自然科学, 理学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

セルビアは、ヨーロッパの南東に位置する、バルカン半島にある陸地に囲まれた国です。長い歴史や地理的な位置のおかげで、セルビアには多くの民族、宗教、文化が会い、混ざり、今でも共存しています。様々なサービス、農業、工業が主な国の産業です。美味しい食べ物、にぎやかな音楽、川を中心にした暮らし方、最近の伝統芸術と技術、農村観光の復活等がセルビアで楽しめます。発表では、眠らない町 ―ベオグラード、ヨーロッパの最大の峡谷、二番目に大きい要塞都市、にぎやかな祭り、スポーツ等について紹介致します。

|

教員:

ノヴコヴィチ・ビリャナ (環境科学院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 歴史/民俗, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

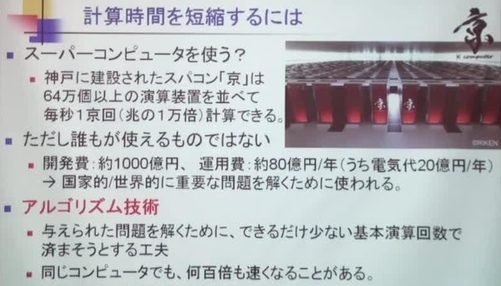

身近な問題に現れる組合せ爆発と超巨大数の世界

|

「不可思議(フカシギ)」とは、万、億、兆、京などと続く数の単位で、1の後に0が64個も続く数のことです。みなさん想像できますか?実は、畳の敷き詰め方から電車の乗り換え案内まで、私たちの身の回りにある様々な組合せの中に、フカシギのような超巨大数が現れます。このセミナーでは身近な問題を題材にして、「組合せ爆発」のものすごさと、それに立ち向かう最先端の情報科学の研究成果をご紹介します。

|

教員:

湊 真一(北海道大学大学院情報科学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 工学/情報, 工学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

北海道は、日本の中でも、風力、バイオマス、太陽光、地熱、小水力など、自然エネルギーが恵まれた地域です。昨年の7月から、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が発足して、道内でも大型の太陽光パネルの建設が始まっています。しかし、大部分が本州資本による投資です。エネルギーの地産地消に向けた取り組みが求めされています。デンマーク、ドイツなどの取り組みを紹介しながら、北海道内先進的取り組みと日本全体の制度的な課題を、紹介、検討したいと思います。

|

教員:

吉田 文和(北海道大学大学院経済学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 経済学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

大学の地域貢献が求められているが、地域のかかえる課題の解決や、活性化に向けて大学の研究活動がどのようにかかわっていくかは大変難しいテーマでです。釧路公立大学において13年間にわたって、産業政策、環境問題、福祉政策など幅広い地域課題に向き合って実践的な研究活動を続けてきた挑戦の経験を紹介しながら、大学の地域社会への貢献について一緒に考えていきます。

|

教員:

小磯 修二(北海道大学大学院公共政策大学院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 教育/学習, 教育学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

-アフリカの社会に適した民主主義とは-

|

民主主義とは何でしょうか。どうしたら政治的安定を得られるのでしょうか。統合できない多様な社会は、強権的に統制した方が得策なのでしょうか。セミナーでは、アフリカの破綻国家の例としてコンゴ・ザイールの歴史を取り上げます。実際、アフリカでは植民地を経て、流動的な社会階層やグループが出現してきました。これらの人々は、ヨーロッパ発祥の国民国家に適合できない性格を持っていました。では、これら規格外の国家「不適合者」を放っておいていいのでしょうか。彼らは差別を受け、経済的困窮からテロリストや暴力集団に変容していくのです。画一的な国家ではなく、社会の実情に適合できる民主主義国家について考えて行きます。

|

教員:

鍋島 孝子(北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 法律/政治, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

女性の社会進出が進み、男女の役割にも変化が起きています。男女平等を求める一方で、おとなしい男性を草食系と揶揄したりするのは好例でしょう。こうしたなか、最近では「男」について考え直す議論が盛んに行われています。本講義では、まずこれらの背景を説明し、それから文学作品や映画などを紹介したいと思います。講師の専門分野上、英米文学作品やハリウッドの映画作品が中心になると思います。が、事前準備は必要ありません。また、本講義では、男性が登場する神話を紹介するわけでもありません。ご承知おき下さい。それでは、「理想化された男性像」と「現実の男」について検証し、今後のオトコについて考えましょう。

|

教員:

瀬名波 栄潤(北海道大学大学院文学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 文学/思想/言語, 文学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

札幌は豊平川がつくった扇状地の上に発展してきた街であることはよく知られています。扇状地ばかりではなく、源流の小魚山から石狩川への合流点まで、豊平川沿いには様々な地形が見られます。これらは、一千万年以上の時間をかけて、大地をつくる地質とそれを削り堆積させる豊平川のはたらきによってできあがってきたもので、この豊かな自然景観は豊平川の恵みといっても過言ではありません。ふだん見慣れているこれらの景観と豊平川とのかかわりを改めて見直していくことにしましょう。

|

教員:

前田 寿嗣(札幌市立柏中学校) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 文学部, 歴史/民俗, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

-環境報告から統合報告へ-

|

企業がその活動を社会に対して報告する方法にはいくつかあります。代表的なものは財務報告(会計報告)ですが、1980年代以降、環境に関する報告が注目されてきました。それはCSR(企業の社会的責任)報告となり、そしていま、それらを統合した「統合報告」が提案されています。企業が社会に何を報告すべきなのか、企業の社会貢献とは何か、今までの流れを追いながら、今後の企業のあり方を探ります。

|

教員:

吉見 宏(北海道大学大学院経済学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, ビジネス/経済, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 経済学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

現在、太陽光や風力、水力、地熱などとならび、再生可能資源の一つとして位置づけられているバイオマス、特に木質バイオマスは、エネルギー利用とマテリアル利用の両側面から、化石代替資源として注目を集めています。本講演では、地球上に豊富に存在し、「カーボンニュートラル」とされる木質バイオマスの基本的な性質を整理し、その利活用の実態や比較的最近の研究事例をご紹介するとともに、今後の可能性と課題をわかりやすく概説します。

|

教員:

幸田 圭一(北海道大学大学院農学研究院) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 総合博物館, 農学, 農学部 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

おしょろ丸IV世

|

総合博物館夏季企画展示「学船 洋上のキャンパスおしょろ丸」に関連して、おしょろ丸での学生生活に焦点を当てます。おしょろ丸の活動の様子を映像で紹介し、実際に乗船して学んだ北大生3名をゲストに実習や長期航海に参加した際の体験談を語ってもらいます。

|

教員:

藤田 良治 (北海道大学オープンエデュケーションセンター) |

開講年:2014

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 土曜市民セミナー, 水産学, 水産学部, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

|

最近の映画「抱きしめたい -真実の物語-」でも話題になった高次脳機能障害ですが、この障害では日常生活や社会生活がスムーズにできなくなり、社会復帰が妨げられます。記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの症状があり、脳の外傷や病気が原因で起こります。自分ではその障害に気づかないことが多く、また、他人からも普通に見えるため、「見えない障害」とも言われます。早期に診断を受けてリハビリテーションを行い、適切な支援を受けることが社会復帰には重要です。講演ではこの高次脳機能障害とリハビリテーションについて、できるだけわかりやすく解説をしたいと思います。

|

教員:

生駒 一憲(北海道大学病院リハビリテーション科) |

開講年:2014

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 医学/保健学, 医学部, 土曜市民セミナー |

講義投稿日:2017年8月9日 |

|

どのようにして食べ物を認識しているのか

|

私達は味を感じるために、われわれは舌の表面に5種類の味、すなわち甘味、塩味、酸味、苦味、うまみを識別することができる味蕾(みらい)をもっています。さらに辛み、のどごし、温度感覚などの複雑な味覚要素を口や喉の神経を通して直接感じていると考えられています。ビールの喉越しや麺食での喉を通過するときの快感は重要ですよね。飲み込んだ後は胃や腸に存在するセンサー細胞がそれらを認識して、効率のよい消化吸収を導いています。このセンサー細胞は神経との連絡がなく興奮しても意識にはのぼらないため、私達は飲みこんだ後のことまで感知していないのです。本講義では食快感について改めて考えます。

|

教員:

岩永 敏彦(北海道大学大学院医学研究科) |

開講年:2013

|

タグ:

japanese, 公開講座でさがす, 医学/保健学, 医学部, 土曜市民セミナー, 総合博物館 |

講義投稿日:2017年8月9日 |